|

| |

|

|

|

|

Antécédent dâAVC et maladie coronaire : une combinaison fatale |

|

|

| |

|

| |

Antécédent d’AVC et maladie coronaire : une combinaison fatale

15 FÉV 2013 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION

L’équipe du service de cardiologie de l’hôpital Bichat et de l’Unité mixte Inserm 698 (AP-HP, Université Paris Diderot), en collaboration avec des équipes internationales a étudié une cohorte de patients atteints de maladie coronaire. Cette étude a mis en évidence chez les patients ayant des antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’accident ischémique transitoire (AIT) non seulement un risque plus élevé d’événements cardio-vasculaires mais aussi d’événements hémorragiques, soulignant le défi thérapeutique que représente la prise en charge de ces patients. Les travaux ont fait l’objet d’une publication on-line dans Circulation*.

crédit Serimedis/Inserm

Les maladies cardio et cérébro-vasculaires représentent les deux premières causes de mortalité au monde. Elles sont parfois associées chez un même patient et leur combinaison représente à la fois un risque considérable pour le patient et un défi thérapeutique.

Aujourd’hui, les médicaments antithrombotiques qui permettent de fluidifier le sang sont un traitement efficace de la maladie coronaire. Plusieurs essais randomisés évaluant de nouveaux traitements antithrombotiques chez des patients coronariens ont identifié qu’un antécédent d’AVC ou d’AIT constituait un marqueur d’augmentation du risque d’hémorragie intracrânienne pouvant conduire au décès du patient. L’étude menée par l’équipe du service de Cardiologie de l’hôpital Bichat et de l’Unité Inserm 698 associée à plusieurs équipes internationales a consisté à suivre et à analyser pendant 4 ans, 26 389 patients coronariens issus du registre international de patients athérothrombotiques REACH afin de caractériser de manière très précise le risque ischémique et hémorragique associé à un antécédent d’AVC ou d’AIT chez les patients coronariens.

Les résultats de cette étude mettent en évidence la fréquence de ce phénomène, 4 460 patients, soit 17% de la cohorte de patients coronariens, avaient un antécédent d’AVC ou d’AIT. Cet antécédent d’AVC ou d’AIT était de plus associé à une augmentation d’environ 50% (par rapport aux patients coronariens sans antécédent d’AVC) du risque de décès, d’infarctus, ou d’AVC, avec une augmentation du risque d’AVC ischémique et hémorragique.

Cette étude objective également le défi thérapeutique que représente le traitement de ces patients. En effet, un traitement antiplaquettaire ou anticoagulant plus fortement dosé est associé à une augmentation particulièrement élevée du risque hémorragique.

« Les conclusions de l’étude sont importantes puisqu’elles soulignent la difficulté de prise en charge de ce type de patients, fréquents et dont le pronostic est particulièrement grave. Elles démontrent par ailleurs la nécessaire sélection du traitement antithrombotique. Des essais cliniques complémentaires sont en cours pour tester de nouvelles stratégies de traitement chez ces patients » explique le Pr Steg, du service de cardiologie de l’hôpital Bichat.

L’accident vasculaire cérébral (AVC) désigne l’obstruction ou la rupture d’un vaisseau transportant le sang dans le cerveau. Il en résulte un manque d’apport d’oxygène mettant en danger le fonctionnement d’une ou plusieurs zones du cerveau.

Un accident vasculaire cérébral (AVC) survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par : un vaisseau sanguin bouché (AVC ischémique), le plus fréquent ou un vaisseau sanguin rompu (AVC hémorragique), dans moins de 20% des cas.

L’AVC ischémique (ou « infarctus cérébral »). L’artère est bouchée par une plaque riche en cholestérol (athérosclérose), on parle de thrombose cérébrale (40 à 50 % des AVC), ou un caillot de sang, venu obstruer l’artère, il s’agit alors d’une embolie cérébrale (30 % des AVC).

L’AVC hémorragique (20 % des cas). Il est dû le plus souvent à une rupture d’anévrisme. Les tumeurs, les crises d’hypertension et divers troubles de la coagulation peuvent eux aussi entraîner des hémorragies cérébrales.

L’Accident Ischémique Transitoire (AIT). Lorsque l’obstruction de l’artère cérébrale se résorbe d’elle-même et ne provoque pas de séquelle, on parle d’accident ischémique transitoire. Ses symptômes sont les mêmes que l’AVC, mais ils durent de quelques secondes à quelques minutes avant le retour à la normale. L’AIT peut donc passer inaperçu et être confondu avec un simple malaise. Il signale pourtant un risque important d’AVC plus grave.

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

|

|

Une nouvelle approche dâimmunothérapie permet de rediriger les anticorps contre le virus dâEpstein-Barr vers des cellules responsables de maladies |

|

|

| |

|

| |

Une nouvelle approche d’immunothérapie permet de rediriger les anticorps contre le virus d’Epstein-Barr vers des cellules responsables de maladies

11 FÉV 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | CANCER | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE

La thérapie par anticorps monoclonaux peut s’avérer très efficace dans le traitement de nombreuses maladies comme les cancers, les maladies inflammatoires chroniques ainsi que certaines maladies d’origine infectieuse. Cependant, il s’agit d’un traitement coûteux fondé sur l’utilisation de molécules compliquées à produire. Identifier de nouvelles alternatives thérapeutiques est donc essentiel pour permettre au plus grand nombre de patients d’accéder aux traitements dont ils ont besoin. A cette fin, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, d’Université de Paris, de Sorbonne Université et du CNRS[1] ont conçu et testé une nouvelle approche d’immunothérapie reposant sur l’utilisation d’anticorps préexistants dirigés contre le virus d’Epstein-Barr (de la famille des virus de l’herpès), présents chez plus de 95 % de la population mondiale, pour cibler et détruire des cellules pathogéniques (responsables de maladies). Les résultats viennent d’être publiés dans une étude dans la revue Science Advances.

Les anticorps monoclonaux ont permis des avancées thérapeutiques majeures dans de nombreux domaines de la médecine. En France, plusieurs dizaines d’anticorps monoclonaux sont commercialisés aujourd’hui pour le traitement de cancers, de maladies inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, psoriasis, …) ou pour prévenir les rejets de greffe.

Produits pour la plupart d’entre eux dans des cellules de mammifères, ces médicaments demeurent toutefois complexes à développer et coûteux à fabriquer. En conséquence, l’accès à ces thérapies est encore restreint pour de nombreux patients dans de nombreux pays. Afin de proposer de nouvelles solutions thérapeutiques qui pourraient compléter les traitements existants ou offrir de nouvelles possibilités thérapeutiques pour des maladies pour lesquelles il n’en existe pas encore, des scientifiques de l’Inserm, du CNRS, de Sorbonne Université et d’Université de Paris ont conçu une nouvelle approche d’immunothérapie.

Le principe est de rediriger une réponse immunitaire préexistante contre le virus d’Epstein-Barr (EBV) vers des cellules cibles que l’on cherche à détruire. Le virus d’Epstein-Barr – qui appartient à la famille des virus de l’herpès – est transmissible principalement par la salive et touche plus de 95 % de la population mondiale.

La grande majorité des personnes ne présente pas de symptômes et le virus a la capacité de persister de façon chronique chez les personnes infectées, sous le contrôle efficace du système immunitaire. En conséquence, des anticorps anti-EBV circulent chez ces personnes durant toute leur vie.

Développer un outil thérapeutique fondé sur le recrutement de ces anticorps anti-EBV déjà présents chez les patients présente un intérêt majeur pour réorienter cette réponse immunitaire contre des cellules cibles prédéfinies en fonction de la maladie à soigner. Cette immunothérapie pourrait être applicable chez un très grand nombre de patients du fait de la présence des anticorps anti-EBV chez quasiment tous les individus.

Un nouveau système prometteur

Les chercheurs et chercheuses ont conçu des protéines particulières, dites protéines de fusion bi-modulaires (BMFPs). Celles-ci sont composées d’un domaine qui va se fixer spécifiquement à un antigène exprimé à la surface de la cellule cible que l’on cherche à détruire. Ce domaine est par ailleurs fusionné à l’antigène EBV-P18 du virus Epstein-Barr contre lequel des anticorps de type IgG[2] sont déjà présents chez le patient. Le recrutement de ces anticorps à la surface des cellules cibles traitées avec les BMFPs va alors activer les défenses immunitaires de l’organisme. Cela aboutira à la destruction des cellules ciblées.

Les chercheurs et chercheuses ont d’abord testé ce système in vitro en utilisant plusieurs cellules cibles et ont montré qu’il permettait de déclencher efficacement différents mécanismes du système immunitaire capables d’éliminer les cellules ciblées.

Les BMFPs ont ensuite été façonnées pour cibler un antigène exprimé à la surface de cellules tumorales et ont été testées dans un modèle animal de cancer. Les résultats sont prometteurs puisque le traitement a conduit à une augmentation significative de la survie ainsi qu’à une rémission totale du cancer chez certains animaux.

« Ces résultats positionnent les BMFPs comme de nouvelles molécules thérapeutiques qui pourraient s’avérer utiles dans le traitement de multiples maladies. En effet, il s’agit d’un système très versatile, puisque l’on peut aisément changer le module de liaison et donc l’antigène ciblé pour adapter le traitement à de nombreuses maladies, dans le domaine du cancer, de l’infectiologie mais aussi des maladies auto-immunes », explique Arnaud Chêne, chargé de recherche Inserm et dernier auteur de l’étude.

« Les BMFPs sont bien plus faciles et rapides à produire que les anticorps monoclonaux entiers, sans avoir recours à une ingénierie sophistiquée pour optimiser leurs fonctions, ce qui permettra de réduire les coûts et d’ouvrir l’accès à ces thérapies à un plus large spectre de patients », ajoute Jean-Luc Teillaud, directeur de recherche émérite à l’Inserm.

« En attendant de pouvoir mettre sur pied des essais cliniques contre diverses maladies, allant du cancer au paludisme, la technologie a d’ores et déjà donné lieu aux dépôts de deux brevets. » précise Benoît Gamain, directeur de recherche au CNRS.

[1] Deux laboratoires ont été impliqués dans ces travaux : « Biologie intégrée du globule rouge » (U1134 Inserm/Université de Paris) et « Centre d’immunologie et des maladies infectieuses » (U1135 Inserm/Sorbonne Université/CNRS).

[2] Les IgG représentent le principal type d’anticorps trouvé dans le sang et participent à la réponse immunitaire secondaire.

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

|

|

La consommation dâédulcorants serait associée à un risque accru de cancer |

|

|

| |

|

| |

La consommation d’édulcorants serait associée à un risque accru de cancer

24 MAR 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | CANCER | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION | SANTÉ PUBLIQUE

L’aspartame, un édulcorant artificiel bien connu, est par exemple présent dans plusieurs milliers de produits alimentaires à travers le monde. © Mathilde Touvier/Inserm

Les édulcorants permettent de réduire la teneur en sucre ajouté, ainsi que les calories qui y sont associées, tout en maintenant le goût sucré des produits. De nombreux aliments et boissons (sodas light, yaourts, sucrettes…) contenant des édulcorants sont consommés quotidiennement par des millions de personnes. Cependant, l’innocuité de ces additifs alimentaires fait l’objet de débats. Afin d’évaluer le risque de cancer lié aux édulcorants, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, de INRAE, de l’Université Sorbonne Paris Nord et du Cnam, au sein de l’Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle (EREN), ont analysé les données de santé et de consommation d’édulcorants de 102 865 adultes Français et Françaises participants à l’étude de cohorte NutriNet-Santé. Les résultats de ces analyses statistiques suggèrent une association entre la consommation d’édulcorants et un risque accru de cancer. Ils font l’objet d’une publication dans la revue PLOS Medicine.

Compte tenu des effets délétères de la consommation excessive de sucre sur la santé (par exemple, prise de poids, troubles cardiométaboliques, caries dentaires), l’Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la consommation de sucres libres[1] à moins de 10 % de l’apport énergétique quotidien[2]. Alors, pour conserver dans les aliments le « goût sucré » tant recherché par les consommateurs du monde entier, l’industrie alimentaire a recours de plus en plus aux édulcorants artificiels. Il s’agit d’additifs alimentaires qui réduisent la teneur en sucre ajouté et les calories correspondantes tout en conservant le goût sucré. En outre, afin d’augmenter la saveur de certains aliments, les fabricants incluent ces édulcorants artificiels dans certains produits alimentaires qui ne contiennent traditionnellement pas de sucre ajouté (par exemple, les chips aromatisées).

L’aspartame, un édulcorant artificiel bien connu, est par exemple présent dans plusieurs milliers de produits alimentaires à travers le monde. Sa valeur énergétique est similaire à celle du sucre (4 kcal/g) mais son pouvoir sucrant est 200 fois plus élevé, ce qui signifie qu’une quantité beaucoup plus faible d’aspartame est nécessaire pour obtenir un goût comparable. D’autres édulcorants artificiels ne contiennent même pas de calories, par exemple l’acésulfame-K et le sucralose, qui sont respectivement 200 et 600 fois plus sucrants que le saccharose.

Alors que la cancérogénicité de certains additifs alimentaires a été suggérée par plusieurs études expérimentales, des données épidémiologiques solides associant la consommation quotidienne d’édulcorants à l’étiologie de diverses maladies font défaut. Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont voulu examiner les associations entre la consommation d’édulcorants artificiels (totale et les plus souvent consommés) et le risque de cancer (global et par types de cancer les plus fréquents) dans une vaste étude en population. Ils se sont appuyés sur les données communiquées par 102 865 adultes participants à l’étude NutriNet-Santé (voir encadré ci-dessous), une cohorte en ligne initiée en 2009 par l’Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle (EREN) (Inserm/Université Paris Nord/CNAM/INRAE), qui a également coordonné ce travail.

Les volontaires ont eux-mêmes déclaré leurs antécédents médicaux, données sociodémographiques, activité physique, ainsi que des indications sur leur mode de vie et leur état de santé. Ils ont également renseigné en détail leurs consommations alimentaires en transmettant aux scientifiques des enregistrements complets sur plusieurs périodes de 24 heures, incluant les noms et marques des produits. Cela a permis d’évaluer précisément les expositions aux additifs des participants, et notamment les apports en édulcorants.

Après avoir recueilli les informations sur le diagnostic de cancer au fil du suivi (2009-2021), les chercheurs et chercheuses ont effectué des analyses statistiques afin d’étudier les associations entre la consommation d’édulcorants et le risque de cancer. Ils ont également tenu compte de nombreux facteurs potentiellement confondants tels que l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, l’activité physique, le tabagisme, l’indice de masse corporelle, la taille, la prise de poids au cours du suivi, le diabète, les antécédents familiaux de cancer, ainsi que les apports en énergie, alcool, sodium, acides gras saturés, fibres, sucre, aliments complets et produits laitiers.

Les scientifiques ont constaté que, comparés aux non consommateurs, les personnes qui consommaient le plus d’édulcorants, en particulier d’aspartame et d’acésulfame-K avaient un risque plus élevé de développer un cancer, tous types de cancers confondus.

Des risques plus élevés ont été observés pour le cancer du sein et les cancers liés à l’obésité.

« Cette étude prospective à grande échelle suggère, en accord avec plusieurs études expérimentales in vivo et in vitro, que les édulcorants artificiels, utilisés dans de nombreux aliments et boissons en France et dans le monde, pourraient représenter un facteur de risque accru de cancer », explique Charlotte Debras, doctorante et première auteure de l’étude. Des recherches supplémentaires dans d’autres cohortes à grande échelle seront nécessaires pour venir reproduire et confirmer ces résultats.

« Ces résultats ne soutiennent pas l’utilisation d’édulcorants en tant qu’alternatives sûres au sucre et fournissent de nouvelles informations pour répondre aux controverses sur leurs potentiels effets néfastes sur la santé. Ils fournissent par ailleurs des données importantes pour leur réévaluation en cours par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d’autres agences de santé publique dans le monde », conclut la Dr Mathilde Touvier, directrice de Recherche à l’Inserm et coordinatrice de l’étude.

L’étude NutriNet-Santé est une étude de santé publique coordonnée par l’Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle (EREN, Inserm / INRAE / Cnam / Université Sorbonne Paris Nord), qui, grâce à l’engagement et à la fidélité de plus de 170 000 « Nutrinautes » fait avancer la recherche sur les liens entre la nutrition (alimentation, activité physique, état nutritionnel) et la santé. Lancée en 2009, l’étude a déjà donné lieu à plus de 200 publications scientifiques internationales.

Un appel au recrutement de nouveaux Nutrinautes est encore lancé afin de continuer à faire avancer la recherche sur les relations entre la nutrition et la santé.

En consacrant quelques minutes par mois pour répondre, via Internet, sur la plateforme sécurisée www.etude-nutrinet-sante.fr aux différents questionnaires relatifs à l’alimentation, l’activité physique et la santé, les participants contribuent à faire progresser les connaissances sur les relations entre l’alimentation et la santé. Par ce geste citoyen, chacun peut facilement devenir un acteur de la recherche et, en quelques clics, jouer un rôle important dans l’amélioration de la santé de tous et du bien-être des générations futures.

[1] Sucres ajoutés et naturellement présents dans les jus de fruits, sirops, miel.

[2] Organisation Mondiale de la Santé, 2015

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

|

|

Une nouvelle canalopathie cérébrale associant déficience intellectuelle et mouvements anormaux |

|

|

| |

|

| |

Une nouvelle canalopathie cérébrale associant déficience intellectuelle et mouvements anormaux

27 NOV 2020 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE

Les dysfonctionnements des canaux ioniques – ou canalopathies – dans le cerveau sont aujourd’hui associés à plus de 30 maladies neurologiques comme l’épilepsie ou encore les ataxies cérébelleuses. Structures situées sur la membrane des cellules permettant le passage d’ions (par exemple les ions sodium et potassium) entre l’intérieur d’une cellule et son environnement extérieur (milieu extracellulaire), ces canaux permettent notamment de générer et contrôler les potentiels d’action dans les neurones. Une étude menée à l’Institut du cerveau (Sorbonne Université/Inserm/AP-HP/CNRS) a permis d’identifier une nouvelle canalopathie cérébrale ayant pour origine des mutations dominantes du gène KCNN2, codant pour le canal ionique SK2. Les résultats ont été publiés dans Brain le 27 novembre 2020.

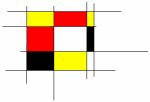

Les variants pathogéniques du gène KCNN2 identifiés chez les patients et leur localisation sur la structure protéique du canal SK2.

Les variant en rouge sont des variants pathogènes tronquant (introduisant un codon stop dans la séquence protéique). Les variants en noirs sont les variants pathogènes faux-sens associés à une perte de fonction. Le variant en gris a été classé de signification inconnue car le canal avec ce variant n’a pas montré de déficit particulier en électrophysiologie.

Le Dr Fanny Mochel, généticienne au sein du département de génétique de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP et chercheuse à l’Institut du cerveau (Sorbonne Université/Inserm/AP-HP/CNRS) et le Pr Christel Depienne, généticienne à l’institut de génétique humaine de l’Hôpital Universitaire d’Essen (Allemagne) et également chercheuse à l’Institut du cerveau ont identifié un nouveau syndrome associé à des mutations du canal SK2. L’étude publiée dans la revue scientifique Brain porte sur 10 patients, 6 hommes et 4 femmes âgés de 2 à 60 ans présentant des retards intellectuels plus ou moins sévères associés, pour certains, à des troubles du spectre autistique ou des épisodes psychotiques. Ces troubles cognitifs sont dans tous les cas associés à des tremblements, à des symptômes d’ataxie cérébelleuse ou encore à des mouvements anormaux.

Grâce à une collaboration avec Agnès Rastetter de la plateforme de génotypage/séquençage de l’Institut du cerveau (Sorbonne Université/Inserm/AP-HP/CNRS), le génome d’un premier patient recruté à la Pitié-Salpêtrière a été analysé à la recherche de mutations génétiques à l’origine de ce syndrome. Cette analyse a mis en évidence une mutation du gène KCNN2 interrompant sa séquence codante, absente des parents du patient (mutation de novo). L’imagerie cérébrale par IRM (imagerie par résonance magnétique) chez ce patient a mis en évidence des anomalies de structure et d’intégrité de la substance blanche du cerveau, c’est-à-dire la gaine cérébrale protectrice des axones des neurones.

Par ailleurs, une collaboration internationale a permis aux chercheurs d’identifier 9 autres patients avec mutations du gène KCNN2. La majorité de ces mutations étaient survenues de novo tandis qu’une mutation était transmise dans une forme familiale du même syndrome.

Enfin, en travaillant conjointement avec Carine Dalle de la plateforme d’exploration cellulaire d’électrophysiologie de l’Institut du cerveau, les équipes des Dr Mochel et Depienne ont montré un rôle délétère de ces mutations sur la fonction du canal SK2, c’est-à-dire une perte de fonction entrainant un dysfonctionnement du canal ionique SK2 et donc une perte de régulation du potentiel d’action, support du message nerveux.

Les résultats de cette nouvelle étude ont permis d’identifier une nouvelle canalopathie cérébrale ayant pour origine des mutations dominantes du gène KCNN2, codant pour le canal ionique SK2. Ce nouveau syndrome se caractérise par la présence, d’une part, de symptômes cognitifs, en particulier une déficience intellectuelle et, d’autre part, de symptômes moteurs tels que des mouvements anormaux.

Cette nouvelle pathologie, dont on connaît maintenant la cause, est très hétérogène d’un point de vue des symptômes et nécessite une prise en charge multidisciplinaire à la frontière entre la génétique, pour la recherche des mutations du gène KCNN2, la neuropédiatrie et la neurologie pour la prise en charge des manifestations cognitives et motrices des patients.

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |

|

|

| |

|

| |

|